特許と実用新案は、技術的な発明やアイデアを保護する点で同じものですが、制度上以下の表の表な違いがあります。

この表のように、

まず、各制度で対象としている発明について、

特許では、物の発明、生産方法の発明、ビジネスモデルなどすべての発明について対象としていますが、実用新案では、物の発明のみを対象としています。

次に審査の方法について、

特許では審査の結果登録の可否が決まりますが、実用新案では、まず登録されます。

そのため、特許の場合、権利化後は速やかに他人の模倣に対して権利行使することができますが、実用新案登録の場合、権利が不明確の為、技術評価書を請求し、その結果権利の有無を確認したうえで、権利行使することになります。

大きな違いのもう一つとして、権利期間です。

特許は、出願から20年と長いものですが、実用新案登録は出願から10年とその半分となります。

特許と実用新案登録を選択するにあたって、これらの違いを加味して検討されると良いと思います。

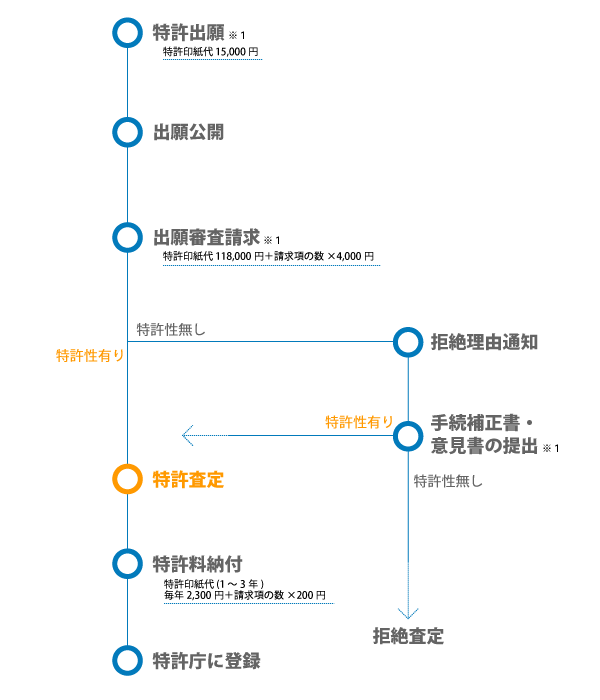

特許の流れ実用新案の流れ

■出願公開…申請書類の内容が公開されます。

■拒絶理由通知…申請した結果、申請した発明と同じ発明や近い発明が、先に申請されいた場合等に通知されます。

■手続補正書…特許されるように、申請書類を補正する書類です。

■意見書…拒絶理由通知に応答して、申請した発明が特許されるものであることを主張する書類です。

■拒絶査定…拒絶査定されても、所定期間であれば、特許庁に不服を申し立てることができます。

※1 別途、電子化手数料(1,200 円+枚数×700 円)がかかります。ただし、特許庁のホームページより、インターネット出願ソフト(無料)の入手し、オンラインで手続をする場合、電子化手数料はかかりません。